Nel bosco che ride: il male secondo Jacopo Starace

Un horror silenzioso e profondo, tra teen drama e riflessione sociale. Il diavolo di Smiling Woods è una discesa nella colpa e nell’inquietudine contemporanea

Sparizioni, mistero, ombre, paura.

In fondo, siamo attratti dall’ignoto in modo sorprendente. Tutto ciò da cui dovremmo fuggire finisce per sedurci. Ci chiama, ci cattura, e ammaliati ci lasciamo trasportare. Seguiamo la luce incerta di una torcia, tratteniamo il respiro, ci muoviamo a piccoli passi per non fare rumore. È così ogni volta che guardiamo un thriller o un horror – e ancor di più quando si insinua l’elemento soprannaturale: ci sentiamo parte di un universo che somiglia al nostro, ma che ci promette un segreto nascosto. Ed è lì che vogliamo essere condotti, un frame alla volta. Il rischio è parte del gioco. Il brivido, la possibilità estrema della morte. Ma la curiosità vince sempre. Dal comfort dei nostri divani, ci abbandoniamo alla catarsi di osservare il pericolo altrui.

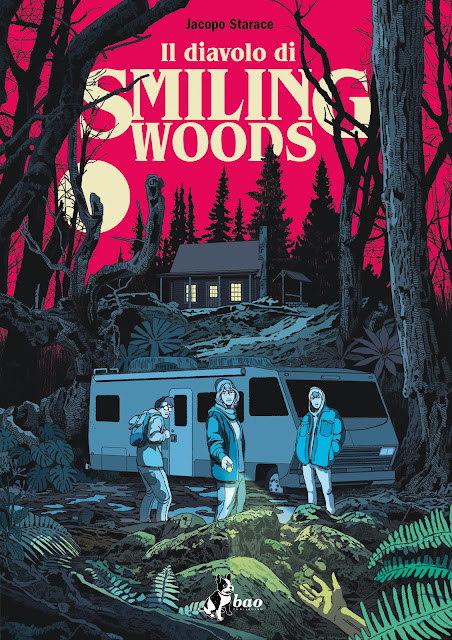

Il diavolo di Smiling Woods di Jacopo Starace, uscito per Bao lo scorso 23 maggio, riesce a farci respirare tutte queste sensazioni su carta. Pagina dopo pagina, ci trascina in un valzer lento – proprio come i passi cauti nel bosco che nasconde il Male. Fin dalla quarta di copertina, è chiaro quanto il fumetto si ispiri ai grandi cult degli ultimi decenni, mescolando cinema, letteratura e suggestioni videoludiche. Il risultato? Un mix irresistibile per chi ama questo tipo di narrazione.

C’è tutto: l’attesa, l’atmosfera densa, un gruppo di adolescenti in un liceo di provincia americana che tenta di capire cosa stia succedendo nella loro cittadina, Emmanuel Parish. Anni prima erano scomparse diverse persone. Ora tocca a Ernie, fratello della protagonista, sparire nel nulla. Con una polizia assente e un’istituzione impotente, a prendere in mano la situazione è il gruppo di giovani redattori della scuola, guidati da Delia. La sua motivazione è personale, urgente, quasi viscerale. Ed è proprio questa energia che ci trascina dentro l’indagine.

Paragonare un’opera ad altre è spesso riduttivo, ma in questo caso Starace gioca con i riferimenti in modo intelligente e consapevole, senza mai scadere nella semplice imitazione. C’è un senso di familiarità che rassicura e al tempo stesso inquieta: si avvertono echi di David Lynch, Stephen King, ma anche di Alien, Stranger Things, The Walking Dead, The Last of Us.

Soprattutto in queste ultime opere, si intravede un filo comune che riguarda le implicazioni umane e sociali di un evento incontrollabile. L’aura apocalittica diventa così uno specchio per la nostra psiche: ci mostra come reagiamo al caos, al disastro, alla perdita. E spesso ci dice che l’origine del male è proprio dentro di noi.

Dopo una pandemia globale, questi meccanismi non ci sono affatto estranei. Perdiamo fiducia, smarriamo il confine tra reale e irreale, diventiamo sospettosi, confusi, impulsivi. Cerchiamo risposte rapide, certezze assolute. E raramente le troviamo.

Ma il fumetto non si ferma lì. Accanto all’analisi psicologica, emerge anche una riflessione etica e collettiva. Il male non arriva da fuori. È una creatura che abbiamo generato.

E in questa consapevolezza si annida uno dei punti di forza più intensi del libro. Il “diavolo” evocato nel titolo non è una figura mostruosa, ma piuttosto una proiezione delle nostre colpe, dell’avidità e della disconnessione crescente tra uomo e natura. Un diavolo che non conosce limiti finché questi sono gli stessi della nostra coscienza.

Partiamo con l’idea di un teen drama horror, e ci ritroviamo in un racconto profondamente attuale, che ci mette di fronte alle ferite invisibili del nostro tempo. Ci rendiamo conto che ogni trauma della nostra generazione proviene da una smania di monetizzazione. Un trauma che ci insegue e che, come ci suggeriscono le pagine di questo graphic novel, non si esaurisce ma prosegue nei luoghi più inaspettati. Può colpire chiunque, ne siamo dentro fino al collo, uscirne è l’aspirazione ma perché accada occorre ben più di una distruzione.

E queste ferite non si rimarginano da sole, ma continuano a generare incubi – e forse mostri.

Non si è mai davvero sazi di queste storie. Anche quando riconosciamo gli archetipi, anche se ritroviamo riferimenti già noti, ognuna di esse ci restituisce uno sguardo nuovo sul nostro presente.

E Starace riesce a farlo con efficacia, in sole 140 pagine. Lo fa con un impianto visivo potente sin dall’inizio: una regia all’americana, toni molto scuri e cupi, poca luce e moltissimo pathos. Scene di lotta e azione, frame splatter e grande espressività dei personaggi sono salienti e denotano una grandissima capacità tecnica e di sintesi che riconferma una profondità di studio e pensiero già chiare, per esempio, in Essere Montagna.

Ma Il diavolo di Smiling Woods si spinge ancora più in là, portandoci in un luogo oscuro, sì, ma anche familiare. Forse perché, a ben vedere, quel bosco che ride... potremmo averlo dentro anche noi.

Dopo aver attraversato queste atmosfere cupe e affascinanti, è quasi naturale desiderare di scoprire cosa si cela dietro le sue pagine. Com’è nata l’idea? Da quali suggestioni prende forma quel bosco inquietante che sembra ridere nel buio?

Perché certi mali sembrano così familiari, così vicini?

Abbiamo avuto l’occasione di porre qualche domanda all’autore, Jacopo Starace, per approfondire i retroscena creativi del suo ultimo lavoro, le ispirazioni che lo hanno guidato e le riflessioni che attraversano – in filigrana – ogni tavola di questo volume.

Sei sempre stato attratto dal genere thriller? Se sì, ci racconteresti cosa ti colpisce di più e quali elementi ti permettono di veicolare i messaggi che desideri attraverso questo genere?

La cosa che più amo del genere thriller/giallo è la sua predisposizione naturale all’essere misterioso, di conseguenza è compito di chi scrive il racconto accompagnare il lettore attraverso l’enigma o al caso da risolvere mantenendo una certa suspense. Lo vedo un po’ come un grande lucchetto che ha bisogno di più chiavi per essere aperto ed è divertente prendersi il proprio tempo per celare, rivelare, giocare con gli elementi per far sì che la strada che porta alla risoluzione dell’arcano sia il più avvincente possibile. Forse è proprio questa sinusoide dinamica di elementi misteriosi ed elementi rivelati il miglior veicolo per mettere in evidenza certi aspetti. Non parlo di “messaggi” però, sono abbastanza contrario al messaggio e alla morale all’interno dei libri o nei racconti (a meno che questi non siano fiabe), penso infatti che sia compito dello scrittore mostrare ma mai insegnare, è un punto molto importante per me.

Che ruolo ha per te il soprannaturale rispetto al reale?

Soprannaturale per me è ciò che va oltre la natura ma che è verosimile che esista nel momento in cui io lo concepisco attraverso i miei sensi esterni e interni. In fondo ogni esperienza immaginativa è reale nella maniera in cui noi decidiamo che lo sia, ed è proprio per questo motivo che alcuni di noi credono o si convincono di aver vissuto certe esperienze oltre la natura. Spesso confondiamo le esperienze “reali” aggettivandole come l’insieme delle cose che “sono”, ma le cose che “sono” possono variare o esistere in base a ognuno di noi, ce lo insegna la fisica quantistica. Quindi per quale motivo il soprannaturale non dovrebbe essere reale?

Per alcuni aspetti il tuo libro potrebbe rientrare nell’onda distopica/post-apocalittica (penso a The Walking Dead) nella misura in cui tutto viene messo in discussione, la fiducia viene via via diminuendo, è forte la paura di chi poco fa ci era amico/fratello/figlio e adesso è la causa del nostro male. Credi che ci sentiamo “vivi” in questo tipo di storie perché, in qualche modo, anche noi ogni giorno nel mondo contemporaneo viviamo la nostra piccola-grande distopia?

Interessante domanda. Penso tu abbia centrato il punto, credo che il genere umano sia attratto visceralmente dalla dislocazione, quindi dal voler estrarsi da una routine o da un destino profetico. Ce lo hanno insegnato Matrix e The Truman Show, prima di tutti, forse è un desiderio recondito che ognuno di noi cova nel proprio interiore e che in qualche modo lo aiuta a continuare, per non perdersi nella consuetudine. Ognuno di noi almeno una volta nella vita pensa: “forse una verità mi verrà svelata” oppure “chissà cosa succederà tra qualche anno”. In sostanza, soprattutto in questo periodo storico, la coscienza collettiva avverte l’inizio di uno sconvolgimento delle abitudini o di un cambio di paradigma profetico che potrebbe soverchiare le nostre vite, un male globale improvviso o lo scatenarsi di un cataclisma ecologico, tutti lo avvertiamo e molti lo raccontano. Collegandomi alla domanda precedente, questa tensione al disastro è soprannaturale ma estremamente reale e ci unisce tutti, ci fa sentire parte dello stesso insieme e quindi inevitabilmente, ci attrae.

La tensione teen/horror ricorda molto Stranger Things: come sei riuscito a modulare questo effetto per evitare cliché?

Semplicemente seguendo i topoi narrativi tipici di questo genere e rielaborandoli attraverso la mia sensibilità. Spesso topos e cliché sono etichettati come sinonimi ma non è affatto così. Il cliché indica la ripetizione priva di inventiva di un determinato evento o situazione mentre il topos è strutturale alla narrazione. Serve un po’ di ingegno per arrivare nello stesso posto ma tramite strade trasversali, per questo ci è voluto tanto più tempo in fase di stesura, rispetto a Essere Montagna (per esempio). Cercare di rielaborare i personaggi, di ascoltare attentamente la loro natura e di filtrare le atmosfere per cercare di portare in altri luoghi e in altre parti. La partenza spesso è la medesima ma l’arrivo è sempre altrove, bisogna solo stare attenti.

L’amicizia adolescenziale è uno dei punti fondanti di questa storia: perché secondo la tua opinione è un topos così diffuso e importante per chi scrive ma anche per chi legge?

Perché nella formazione del bambino e di seguito, dell’adolescente, rappresenta la prima forma di amore extra-genitoriale. Come tale educa alle emozioni e al “sentire”, chi di noi ha avuto forti esperienze amicali in gioventù sa molto bene quanto sia importante l’esperire questa forma di amore in tutte le sue sfaccettature. La nostalgia, il prendersi cura l’uno degli altri, il ridere, il mettersi nei guai, la complicità, il litigio, lo scontro, l’interruzione, l’attrazione, la spensieratezza, sono tutte esperienze che il bambino inizia a esplorare proprio grazie agli amici. Per questo è importante e come tale, una volta che cresciamo ne sentiamo nostalgia, proprio perché ha inevitabilmente il nostro modo di provare emozioni.

È presente un accostamento a videogiochi come Until Dawn e The Last of Us: ti sei ispirato anche al mondo videoludico?

Sì, sono un estimatore di videogiochi in quanto credo che sia una delle forme d’arte più potente. L’unica in cui il fruitore è attivo e non passivo, in cui prende decisioni e che a volte applica persino scelte alla narrazione, modificandola. Ha questa potenza mistica nel riuscire ad attrarre il giocatore all’interno del proprio mondo e a fargli provare emozioni riflesse tanto intense o a essere parte di altri mondi in maniera più attiva e divertente. Non male.

Quanto della provincia americana è reale e quanto è archetipica? La storia riflette qualcosa anche della provincia italiana?

Totalmente archetipica ma in parte ricalcata su alcuni stilemi. La provincia per come è disegnata e architettata è tale e quale alle province italiane dell’entroterra riminese mischiate a quelle lombarde - luoghi in cui ho vissuto le mie prime vere esperienze di relazione amicale - però è condita con tutti gli archetipi e le influenze del panorama americano che ho esperito inevitabilmente dal bombardamento di film e serie TV negli anni ’90 e 2000. C’è la “High School”, gli armadietti, il giornale della scuola, eccetera. Diciamo che sono stato attentissimo a non eccedere con l’italianità per una questione di coerenza ma anche a concedermi dei rimandi al contesto che ho vissuto e che mi ha cresciuto.

Nel fumetto si parla di colpa dell’umanità e di giustizia della natura: quanto voleva essere un messaggio ambientale o morale più ampio? C’è continuità col tuo precedente lavoro, Essere Montagna, in cui si trovavano temi affini?

Ripeto: nessun messaggio. Non c’è nessuna moralità o nessun fine in questo racconto ma sono lieto che tu sia arrivata a questa conclusione. Io ho evidenziato certe tematiche, ho mostrato come dei personaggi si rapportano alla natura ma sono una serie di fatti che non si prendono la briga di promuovere o assecondare un fine. I libri sono strumenti magici che partono dallo stesso punto per poi arrivare in luoghi diversi a seconda di chi ne fruisce, il vero messaggio del libro non lo fa l’autore dunque ma lo decide chi lo legge, che in base alle proprie esperienze, alla propria educazione, al contesto in cui è vissuto, alla sua etica, al suo sistema di valori, ne ricava una valenza più o meno simbolica, un insegnamento o una piacevole lettura.

Curiosità. La foresta “ride” grazie a un fenomeno naturale ispirato a una foresta trentina: come hai scelto questo particolare spunto? È stato facile integrarlo nel ritmo narrativo?

In realtà è partito tutto da qui. Più o meno. Mi serviva un bosco rumoroso e inquietante. Mi ricordai di una lezione illuminante di Storia della musica in accademia che parlava proprio della foresta di abeti rossi di risonanza che usava Stradivari per costruire i suoi violini. Ho collegato le due cose e ci ho ricamato sopra la storia.

Infine, a livello visivo, qual è la tua tavola preferita del volume e perché ti emoziona o colpisce in modo particolare?

La mia tavola preferita è una delle prime. Una splash page in cui vediamo la foresta immersa nel buio, nella penombra si vedono gli alberi sparire. È una visione del bosco periferica che serve a mostrare quanto può essere inquietante e disturbante stare da soli di notte in un bosco. Si rischia di essere talmente condizionati che il nostro cervello potrebbe allucinarci con suoni e miraggi orripilanti per metterci in guardia e preservare la nostra salute mentale. Miraggi che per noi che affrontiamo un bosco in notturna sono reali e temibili. Ma in fondo, tutto succede nelle nostre teste, forse. Il bosco, anche se ci appare in una forma del tutto inquietante non fa altro che esistere, è lì, fermo, imperturbabile. È semplicemente un bosco. No?

Intervista di Aurora Galbero

Jacopo Starace

Jacopo Starace (Milano, 1989) è un illustratore e fumettista italiano, laureato in Scenografia all’Accademia di Brera. Collabora con importanti editori come Bao Publishing, Eris Edizioni e Bonelli, firmando opere visionarie come INN e Essere Montagna, oltre a essere attivo nella scena indie come parte di Trincea Ibiza. Il suo stile fonde surrealismo e contemporaneità, dando forma a mondi sospesi tra immaginazione e inquietudine.